- Solutions contre les inondations dans la ville et en amont

- Outils experts pour prévenir et maitriser les risques

- Expérience éprouvée sur le terrain avec succès

Agir contre les inondations à l’échelle du bassin versant et jusqu’en zone urbaine

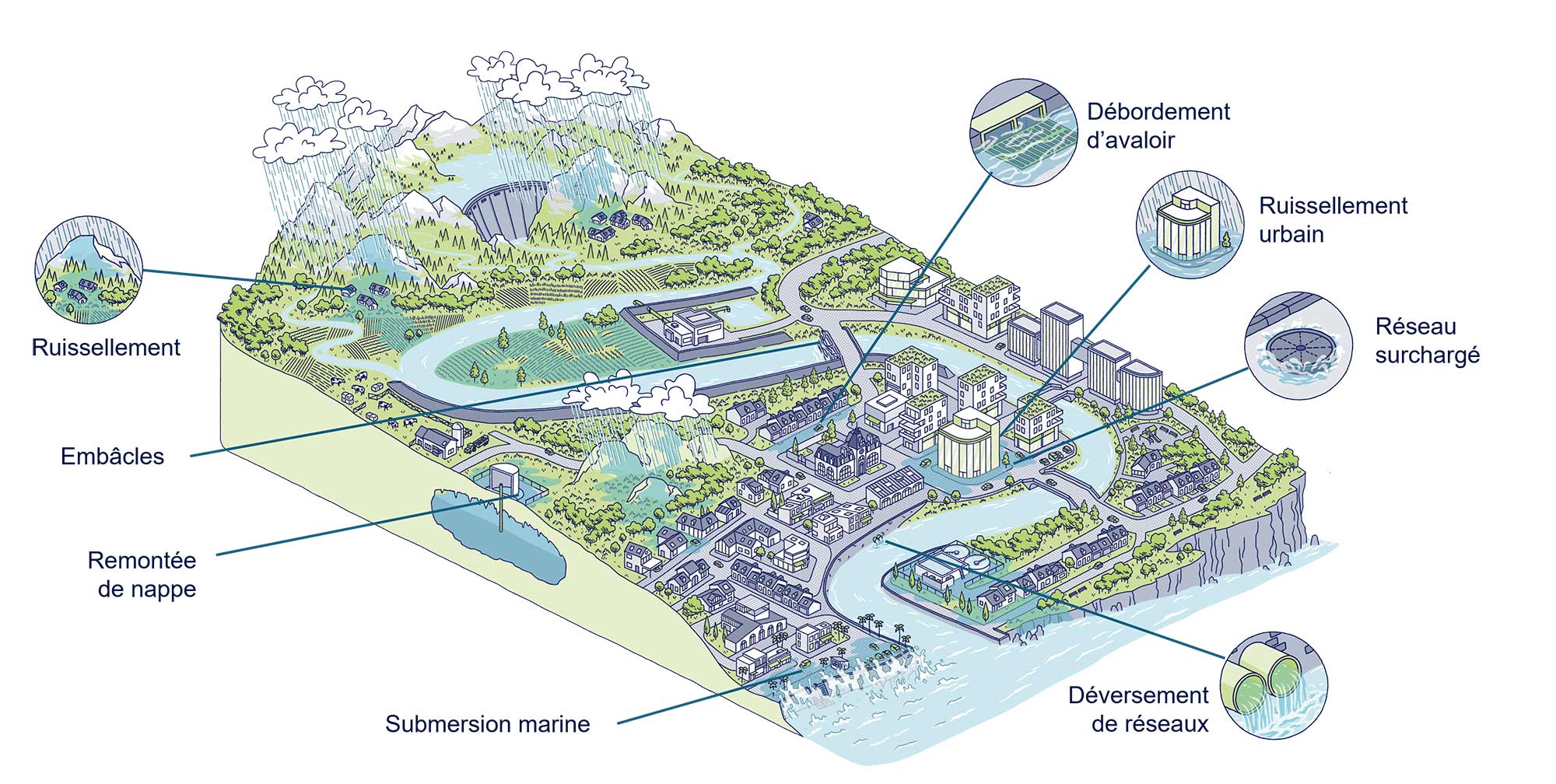

Des pluies intenses peuvent entraîner des inondations, soit par la crue des cours d’eau, soit par la remontée des nappes en surface, soit par le ruissellement de grands volumes d’eau et/ou par des coulées de boue. A cela s’ajoute aussi en zone côtière, le risque de submersion marine en cas de tempête ou de fortes marées. Les inondations se jouent à l’échelle des bassins versants, depuis l’amont jusqu’aux milieux naturels et à la mer.

En zone urbaine, les fortes pluies mettent à l’épreuve les systèmes d’assainissement et de gestion des eaux pluviales : les réseaux pluviaux, les réseaux unitaires, les stations d’épuration, les bassins de stockage et de rétention ou encore les exutoires au milieu naturel.

Anticiper et prévenir les inondations

Pour gérer au mieux des pluies intenses, mieux vaut être bien préparé et alerté en amont. Pour cela, nous vous accompagnons et vous fournissons des solutions spécifiques.

Protéger les activités humaines et les infrastructures des inondations

Les solutions de prévention peuvent être coûteuses. C’est pourquoi, nous sommes attachés à vous proposer différentes solutions et à définir avec vous le plan d’actions optimal.

A l’échelle du bassin versant, il peut s’agir de :

- Repositionner des bâtiments ou des activités situées dans des zones très exposées au risque.

- Aménager des aires d’expansion de crues en amont des zones à enjeux.

- Aménager de nouveaux ouvrages pour protéger des crues : barrages, digues, protections provisoires (vannes, batardeaux)…

- Protéger les activités humaines en préservant les écosystèmes via la gestion écologique différenciée

A l’échelle d’une ville ou d’une zone urbaine à risque, il peut s’agir de :

- Cartographier les ouvrages et les réseaux existants pour améliorer leur gestion (via un Système d’Informations Géographiques)

- Analyser l'état et le fonctionnement des réseaux, avec nos méthodologies éprouvées et efficaces (comme notre diagnostic rapide DIAGRAP®), avec des solutions d’inspection des réseaux innovantes (comme la SewerBall®) ou le recours à des solutions d’inspection classiques, mais ciblées, uniquement là où cela est nécessaire (comme les inspections télévisées)

- Maintenir les capacités des réseaux pour éviter les débordements grâce à nos solutions innovantes (comme les avaloirs connectés) ou à des services plus classiques mais optimisés (comme le curage, la gestion des macrodéchets…)

- Mettre hors eau les équipements sensibles des usines de traitement de l’eau (identifiés grâce à nos solutions de jumeau numérique)

Gérer les crises et accélérer le retour à la normale

En délégation de service public, nos équipes terrain prennent en charge des mesures d’urgence pour :

- Protéger les vies humaines des populations et des agents.

- Gérer la crue en zone rurale (grâce aux barrages, aux zones d’expansion de crues…) plutôt que de la subir en zone urbaine

- Exécuter les plans de gestion de crise

- Remettre les installations critiques en service rapidement

- Formaliser et partager les retours d’expérience d’une crise passée et ajuster les plans d’actions dans une logique d’amélioration continue, pour prévenir, limiter, voire éviter la prochaine crise

Protéger les milieux aquatiques des pollutions en cas de déversements

Pour limiter les déversements, il convient de veiller sur les milieux naturels, à tous les niveaux du bassin versant. Cela passe par :

- Renaturer les milieux aquatiques : restauration de zones humides et des cours d’eau

- Réduire les eaux claires parasites dans les réseaux à travers des diagnostics permanents

- Mieux collecter, stocker et traiter les eaux pluviales, à travers une bonne gestion des réseaux, des ouvrages de stockage et des stations de traitement

- Éviter les déversements grâce au stockage statique et à la gestion dynamique des réseaux, via notre solution Aquadvanced Assainissement qui permet de piloter les réseaux et ouvrages en temps réel ou en anticipation.

Ils nous font confiance

Pilotage en temps réel du réseau d’assainissement Stéphanois

Saint-Étienne est traversée par de nombreux cours d’eau (ruisseaux et rivières). En cas d’orages, le niveau du Furan peut monter d’un mètre en quelques minutes. La Métropole a donc mis en place un dispositif pour limiter les déversements de pollutions et les inondations en ville, en cas de crue.

Avec Aquadvanced Assainissement, la gestion du réseau de la Métropole a été modernisée et digitalisée. Le système s’appuie sur des données météorologiques temps réel couplées aux informations issues des capteurs posés sur le réseau d’assainissement. Il modélise les impacts de pluies intenses et permet aux équipes d’exploitation d’adapter leurs actions. L’efficacité du système a été prouvée en juin 2015 lors d’un événement pluvieux très intense : 25 mm d’eau se sont abattus sur Saint-Etienne en moins d’une heure. Grâce au système, l’événement a pu être anticipé, le maximum d’eaux de pluie a été envoyé vers la station d’épuration pour délester un collecteur d’eaux pluviales. Un quartier a ainsi échappé aux inondations dont il souffrait habituellement.

Foire aux questions

L’inondation est une submersion temporaire, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Le risque d’inondation correspond à la confrontation, en un même lieu, d’un aléa (une inondation) avec des enjeux (humains, économiques, environnementaux, etc.) susceptibles de subir des dommages en cas de submersion.

Source : Géorisques

La gestion des risques d’inondation s’inscrit dans le cadre de la directive européenne 2007/60/CE, dite « directive inondation » qui a été transposée en droit français en 2010 et 2011, dans le Code de l’Environnement.

L’objectif de cette directive est de fournir un cadre pour réduire les conséquences négatives des inondations sur la santé humaine, l’activité économique, l’environnement et le patrimoine culturel.

Au niveau de chaque district hydrographique (14 en France incluant les départements d’outre-mer), la directive inondation se déroule en 3 étapes :

- Evaluation préliminaire des risques (EPRI), qui inclut le recensement d’évènements marquants et la production d’indicateurs caractérisant les enjeux à l’échelle du bassin, notamment sur la population et les emplois exposés. L’EPRI conduit au choix des territoires à risques importants d’inondation (TRI).

- Cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation sur les TRI

- Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), sur la base de l’EPRI et des cartographies effectuées sur les TRI. Ces PGRI sont détaillés au niveau local sur chaque TRI par une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI). Les PGRI du premier cycle (2011-2016) ont été arrêtés par les préfets coordonnateurs de bassin en décembre 2015. La grande majorité des stratégies locales a déjà été élaborée.

En plus des plans de gestion, il existe aussi des plans de prévention des risques inondation (PPRI). Ils visent à réglementer le développement de l’urbanisation dans les zones à risque. Comme les autres plans de prévention des risques naturels, les PPRI sont issus de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier, et sont encadrés par les articles L.562-1 à L.562-12 du Code de l’environnement.

Pour plus d’informations : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/prevention-inondations

La réforme concentre à l’échelle intercommunale des compétences précédemment morcelées. Le bloc communal peut ainsi concilier urbanisme et prévention des inondations par une meilleure intégration du risque d’inondation dans l’aménagement du territoire.

La réforme conforte également la solidarité territoriale : elle organise le regroupement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au sein de structures dédiées ayant les capacités techniques et financières suffisantes pour exercer ces compétences, lorsque le bloc communal ne peut pas les assumer seul à l’échelle de son territoire.

Pour plus d’informations : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/gestion-milieux-aquatiques-prevention-inondations-gemapi

Lancés en 2002, les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sont portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, à l’échelle de bassins de risque. Ils visent à améliorer la gestion des risques d’inondation et à intégrer la nouvelle compétence GEMAPI, en associant la gestion du risque inondation au bon fonctionnement des milieux aquatiques.

Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale des inondations, pensée à l’échelle du bassin versant. Ce dispositif PAPI traite le risque inondation de manière globale, à travers des actions combinant gestion de l’aléa (réhabilitation de zones d’expansion de crues, ralentissement dynamique, ouvrages de protection…) et réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires (limitation de l’urbanisation des zones inondables, réduction de la vulnérabilité des constructions, amélioration de la prévision et de la gestion des crises…) mais aussi la culture du risque (information préventive, pose de repères de crue, démarches de mise en sûreté et de sauvegarde…).